こんにちはおさるです。

今日は私がどうやって宅建を取得できたかについて解説していこうと思います。

未経験・知識0からの勉強で6ヵ月(455時間)の一発合格で、1ヵ月の平均勉強時間は75時間です。

当時は某通信会社で働きながらの勉強だったので隙間時間を主に活用した学習をしていました。

特別な裏技なんてものはありませんが、私の勉強法や意識していたポイントなどをまとめましたので参考になれば幸いです。

宅建はやっぱり難しい

私は「不動産業界に転職するなら宅建くらい持っておかないと」と考えて、先に資格を取得しました。

結果的にこの業界に来てから思うのは、宅建を持っていない人は結構多いということ。

大手の不動産会社では宅建取得率は高いと思います。

宅建=車の普通免許的な考えで、「売買営業をするなら宅建くらい持っておいてよね」という考えの人も多いです。

ただし、中小・零細企業や20代の方は持っていない人が結構多いなぁという印象です。

私の会社では、不動産業界が10年ほどあるにも関わらずずっと宅建が取れないという人もいました。

こういう例も別に珍しくないです。

不動産業界では宅建は絶対にあった方が良い資格ですが、とれない方も多くいるというのが実情です。

また不動産業界以外の人からすれば宅建=頭が良いというのは多くの方の共通認識だと思います。

実際合格率も10%~15%程だったと思うので、しっかり勉強しないと合格できないです。

勉強する時間について

当時の私は某通信会社で働いていて休みは週2日、勤務時間は実働8時間+残業とよくある勤務形態です。

勉強時間で意識していたことは可処分時間は全部使うことです。

仕事・寝る以外は全部勉強に捧げるくらいの意識でやっていました。

とは言っても適度に遊んだりダラダラする時もありましたが、基本的に使える時間は勉強を最も優先度高くしていました。

平日の勉強時間

仕事の日の勉強時間は、平均で2時間~4時間くらいです。

- 出勤と帰りの移動時間は、Youtubeや参考書で勉強(20~30分×2)

- 出勤時の隙間時間や休憩中は、Youtubeや参考書で勉強(30分~1時間)

- 帰宅後、ご飯とお風呂を済ませたら、寝るまで勉強(1.5時間~2時間)

ゆっくりするのは、勉強も全部終わったタイミングで1時間くらいアニメを見たりしてました。

1日に最低2時間は必須で勉強する義務は自分で設けていました。

休日の勉強時間

休日は2時間~8時間が平均でした。

友達と遊んだりする日は朝の時間だけ勉強して昼と夜は何もしないイメージです。

予定のない日は自宅やカフェをうろつきながら、平均8時間くらいが多かったです。

勉強時間を確保するコツ

8時間の勉強と言うと、「そんなの自分には出来ない」と思われる方もいるかもしれませんが、やってみれば案外できます。

実は勉強を始めたばかりの頃は30分~1時間/1日くらいが平均でした。

最初は毎日続けることだけにフォーカスしていたので時間はあまり気にしていませんでした。

ただ学習を続けていくごとに徐々に慣れてきて少しずつ増えていきました。

一番学習に焦っていた時は、休日10時間マストで勉強していて、MAX15時間/1日で勉強していました。

この時はさすがに無理して勉強していました。

1日8時間程度であれば、適度に友人と遊んだりできたので無理なく続けれるレベルでした。

使った参考書について

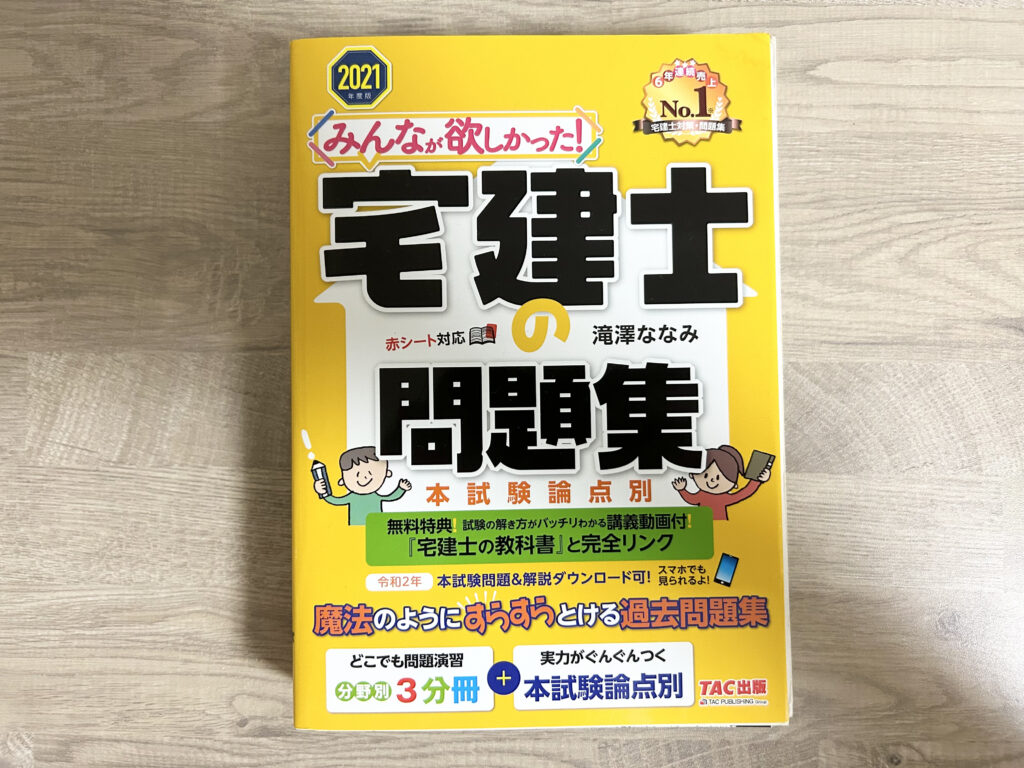

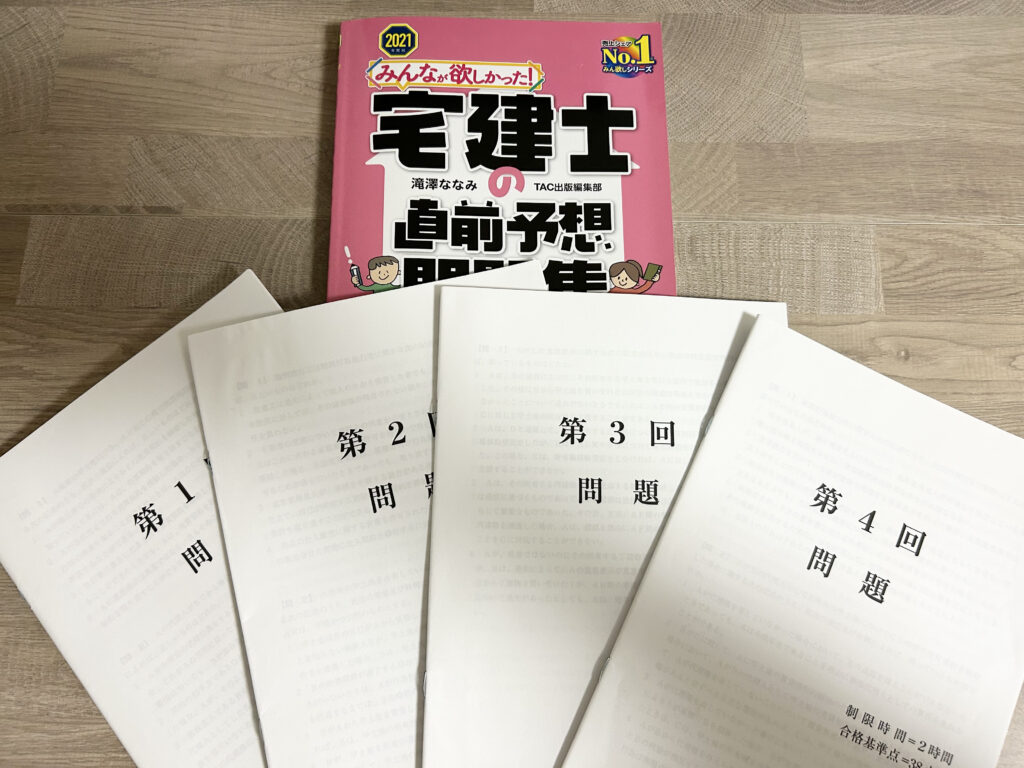

私が使った参考書はこちらです。

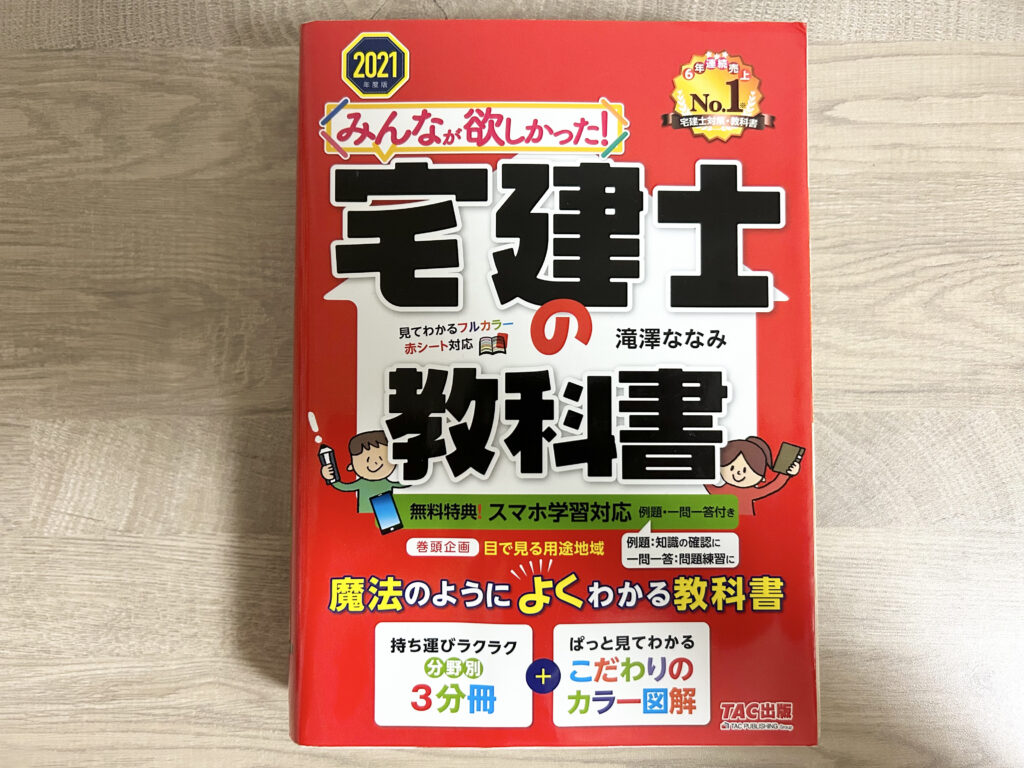

選んだ基準については、本屋にいって何ページかめくった感じで分かりやすいなと感じたからです。

文字とイラストがちょうど良い感じで、TACの参考書は宅建以降もかなりお世話になりました。

宅建は参考書が多くて良いのですが、逆にどの参考書にするか悩む人も多いと思います。

私は「無難な教材で分かりやすかったらいいや」と思っていたので、資格予備校で人気なTACかLECなどを中心に候補にピックアップしてました。

また、分かりやすくても内容の網羅性が足りていないものは選ばないようにしていました。

分かりやすさ重視の入門編の教材や、〇日で受かる的な教材はそもそも選択肢には入れてませんでした。

参考書をどうやって使ったかについて

利用した参考書は合計で5冊でした。

それぞれの参考書の利用した方法は次の通りです。

①教材

一番最初に購入したのがこちらの教材です。

最初の1か月は教材をひたすら読んでいた記憶があります。

教材だけでは分からないところも多いので、Youtubeで解説動画を何度も見て学習しました。

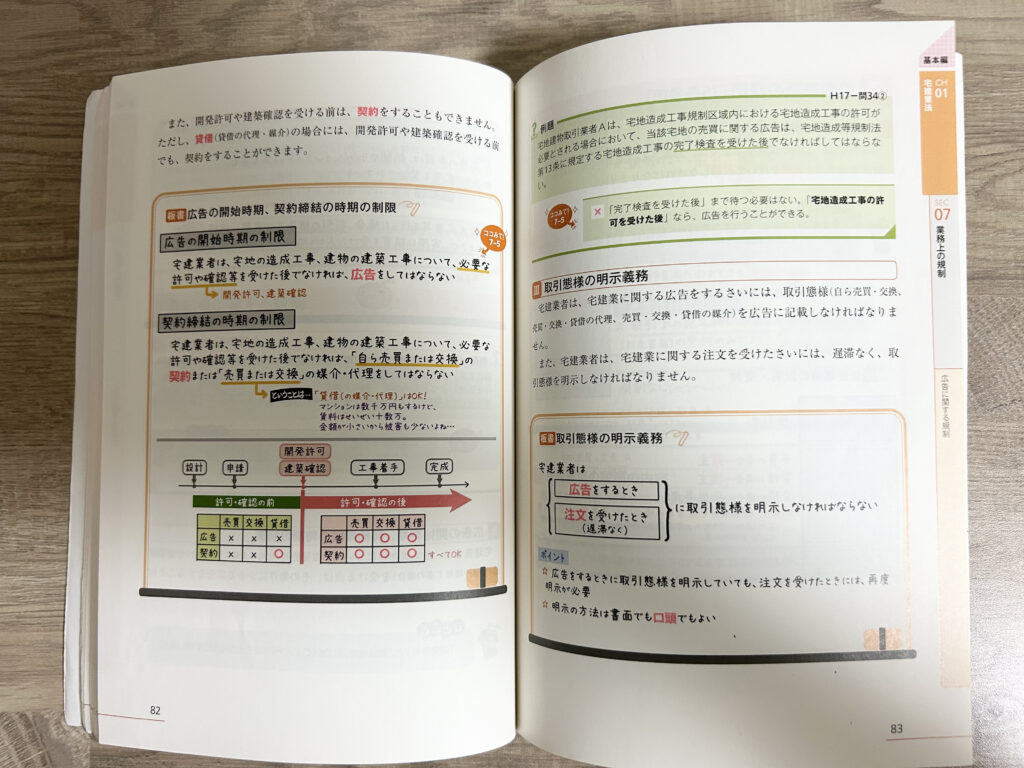

何十回も復習することを前提にしていたので、薄く広げる感じでペンキ塗りのように何度も何度も教材を読みました。

TACの「みん欲し」シリーズはカラフルで使いやすかったので、宅建以降の試験でもよくおせわになりました。

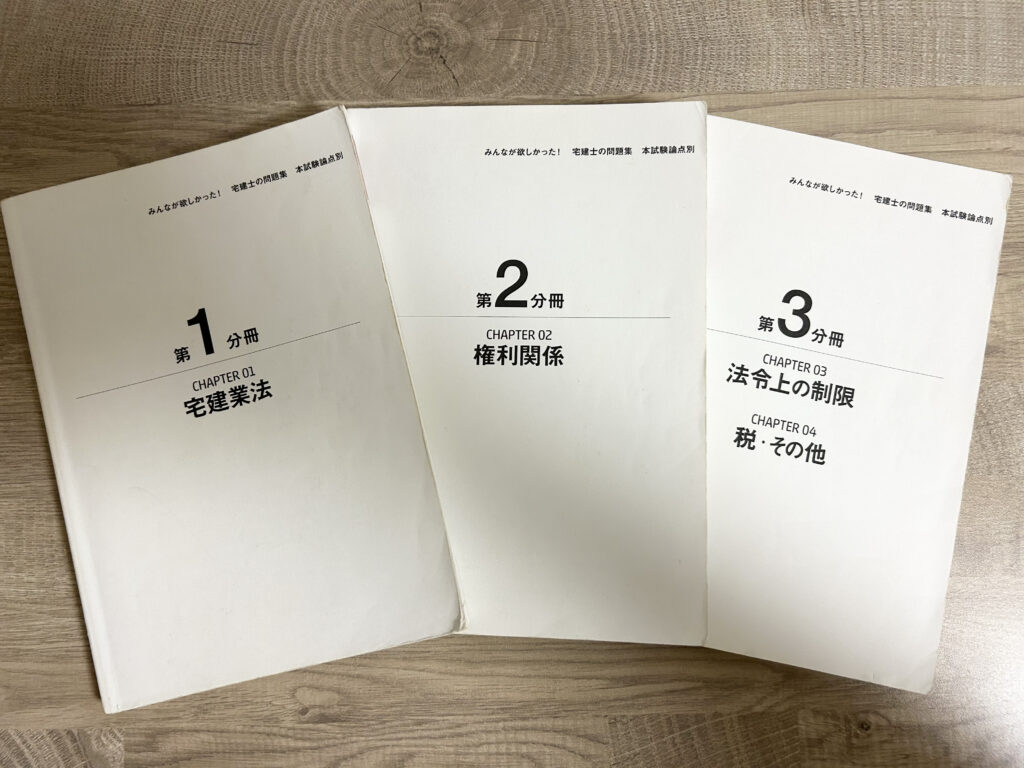

②問題集

1か月程度、教材やYoutubeで学習して宅建の全体像が見えてきたころに問題集を始めました。

問題集の学習はかなり時間をかけた印象があります。

通勤時間など隙間時間があれば、1問でも多く問題を解くようにしていました。

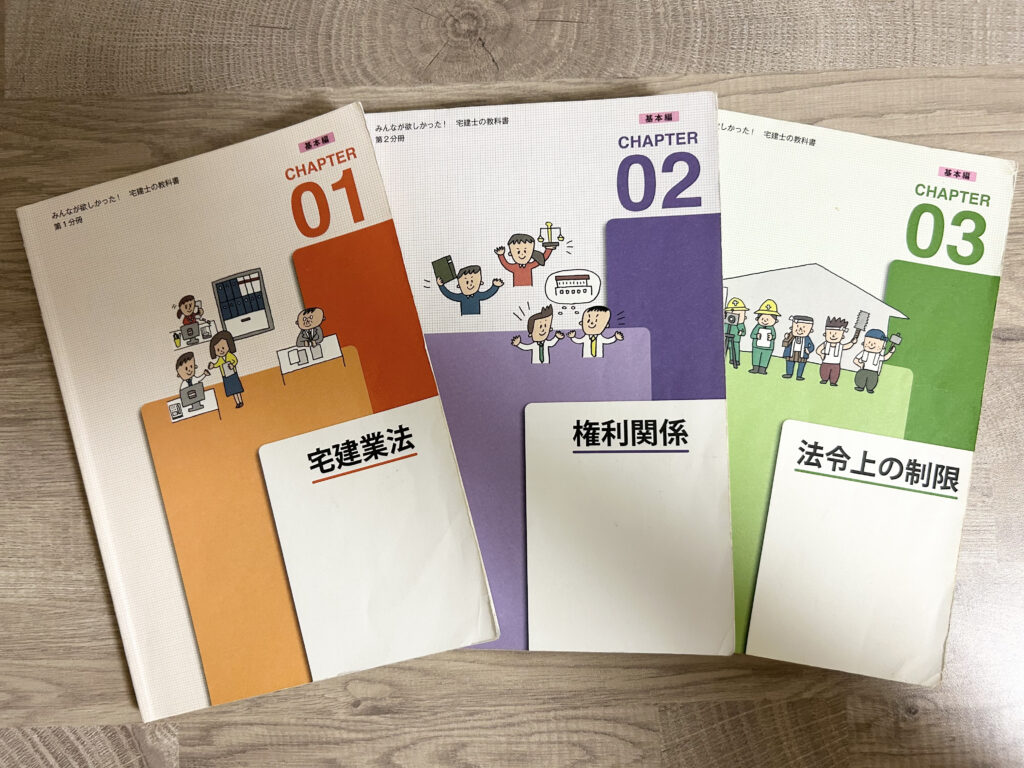

3冊に分かれていて1冊あたり約100問の重要過去問が掲載されています。

問題集は合計で4週しました。

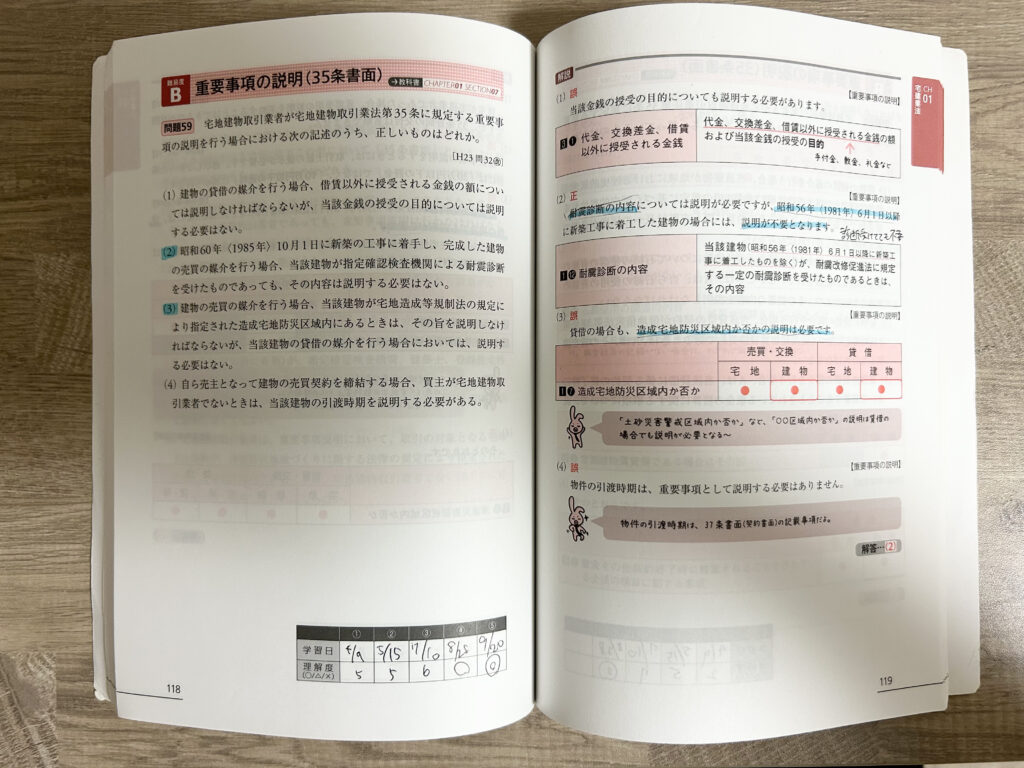

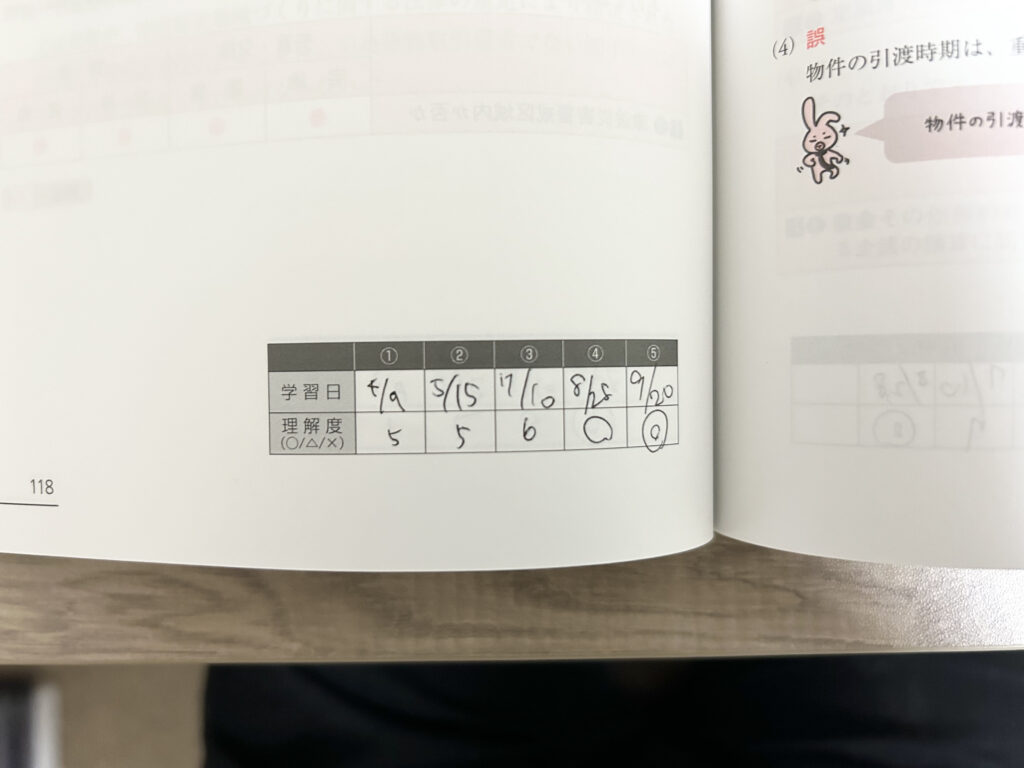

問題を解くときは、単純に正解したか否かではなく、10段階評価で理解度を確認したり、◎〇△×と4段階で回答の根拠も合っているのか理解度も意識しながら説くようにしていました。

- ◎:正解、理由もあっていて自信あり

- 〇:正解したが、理由に自信がない

- △:間違えた、少しだけ分かりそうな気がする

- ×:間違えた、全く分からない

見返したときに、優先度をつけながら復習できるように意識していました。

自分の得意な科目と苦手な科目を判断する上でも大事だったと思っています。

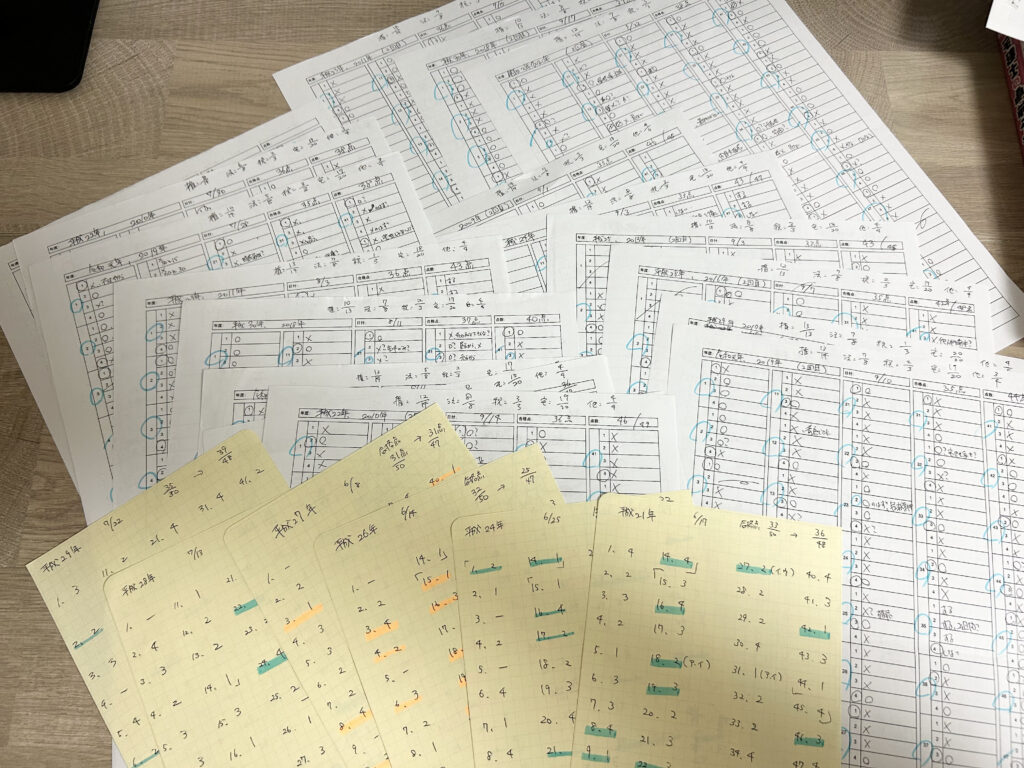

③過去問

問題集の周回を何度かして、理解度が深まってきたころに腕試しで過去問を解いてみました。

学習を始めてから3ヶ月あたりのタイミングで過去問で実践形式の学習にしました。

試験の回答と答え合わせを4日で1周ペースで回していました。

- 1日目に試験の問題を解く

- 2日目に答え合わせ

- 3日目と4日目に分からなかった部分の復習

ざっくりこの流れで試験直前まで学習していました。

過去問は回数をこなすと見たことある問題も出てくるので、前半はかなり時間がかかって6日に1回ペースだったりしますが、後半につれて2日に1回ペースなど徐々に時間がかからなくなっていました。

正直、仕事が終わってから2時間ぶっ続けで試験形式で挑むのはかなりハードでしたが、私は要領も良くないので結構パワープレイで学習してました。

購入した教材は教材と問題集と同じTACの「みん欲し」シリーズです。

最終的に、12年分の過去問は2周しました。

④模試

過去問をやり尽くした私は、見たことある問題ばかりになったので、新しい参考書を購入しました。

過去問を覚えてしまって、新しい切り口で問題を出された時に得点出来るかは本番に向けて非常に重要だと考えていたので、予想問題も購入しました。

実際、私の周りでも「過去問で9割は取れるけどなかなか本番の試験で合格できない」という人がいました。

過去問と回答を覚えてしまっているので、問題の問われ方が違うと正解を当てることが出来なかったのです。

予想問題はTACとLECどちらも使いました。

それぞれ4回分が収録されていて、全部1周だけ学習しました。

大事にしていたこと

私が勉強していたころ大事にしていたポイントについてまとめました。

かなり個人的な考えの部分もありますが、みなさんの参考になる部分があれば幸いです。

必ず1回で合格すると決めていたこと

正直、これが合格できた一番の秘訣だと思っています。

私は1回で合格できなければ絶対にだれると考えていました。

2年も3年もかけてダラダラ勉強するのは絶対に嫌だったので、必ず1回で合格することを決めていました。

そのために、勉強の優先度を一番高くして勉強に不要なものは徹底に排除しました。

部屋にあったテレビはだらだらする原因だったので廃棄して、スマホも勉強の邪魔になるので知人にパスコードを設定してもらい電話以外10分しか使えない状態にしてもらいました。

最終的には机と布団しかない部屋にして、寝るか勉強という二択しか無い状態にしました。

他にもいろんなことをしましたが、やはり根本は「絶対に1回で受かりたい」という気持ちがあってこその部分でした。

必ず毎日勉強すること

どんなに疲れたりしていても必ず毎日勉強することは意識していました。

もちろん毎日机に向かってという訳ではなく、隙間時間の学習でも「できる限りのことはしよう」という考えで学習していました。

- 教材を見る(最初から最後まで使う基本の学習)

- Youtubeを見る(理解を深める学習、隙間時間や疲れている時の学習)

- 問題集、過去問、予想問題を解く(メインの学習)

- 復習する部分をリストアップしてネットで調べる(Youtubeを見れないときなど)

私は全部で4つの方法で学習していました。

時間が取れるときは必ず問題を解くようにして、それ以外の時間は理解度を深めるために出来る限りのことはしていました。

自分のコンディションや予定に合わせて柔軟に勉強することで毎日継続して学習することができました。

ひとつ深い理解を求めて学習すること

教材に書いてあることや過去問を学習することは正直誰でもする学習方法だと思います。

私は合格率10%を通過するには、やはり人より深い理解をしていないと合格できないと考えていました。

今でも、未経験の人が過去問だけで受かる試験では無いと思っています。

未経験の人が合格するためには、過去問+αをどれだけ出来るかだと考えています。

私の場合は、それが予想問題を何冊も買って何周もしたり、平均程度の理解しか出来ていない部分があれば深堀りしてネットで調べるようにしていました。

具体的には、民法は宅建の範囲を超えて行政書士の範囲まで学習したり、建築基準法は教材に乗っている以外の部分をサイトで確認していたりしました。

宅建は合格点が決まっている訳ではなく相対評価の試験なので、10人に1人以上になれるように努力することが大事だと考えていました。

コメント